輔大論壇神級陣容解密!大數據是「工具」非萬靈丹,隱私與人本成最大考驗

【許家源記者 / 綜合報導】

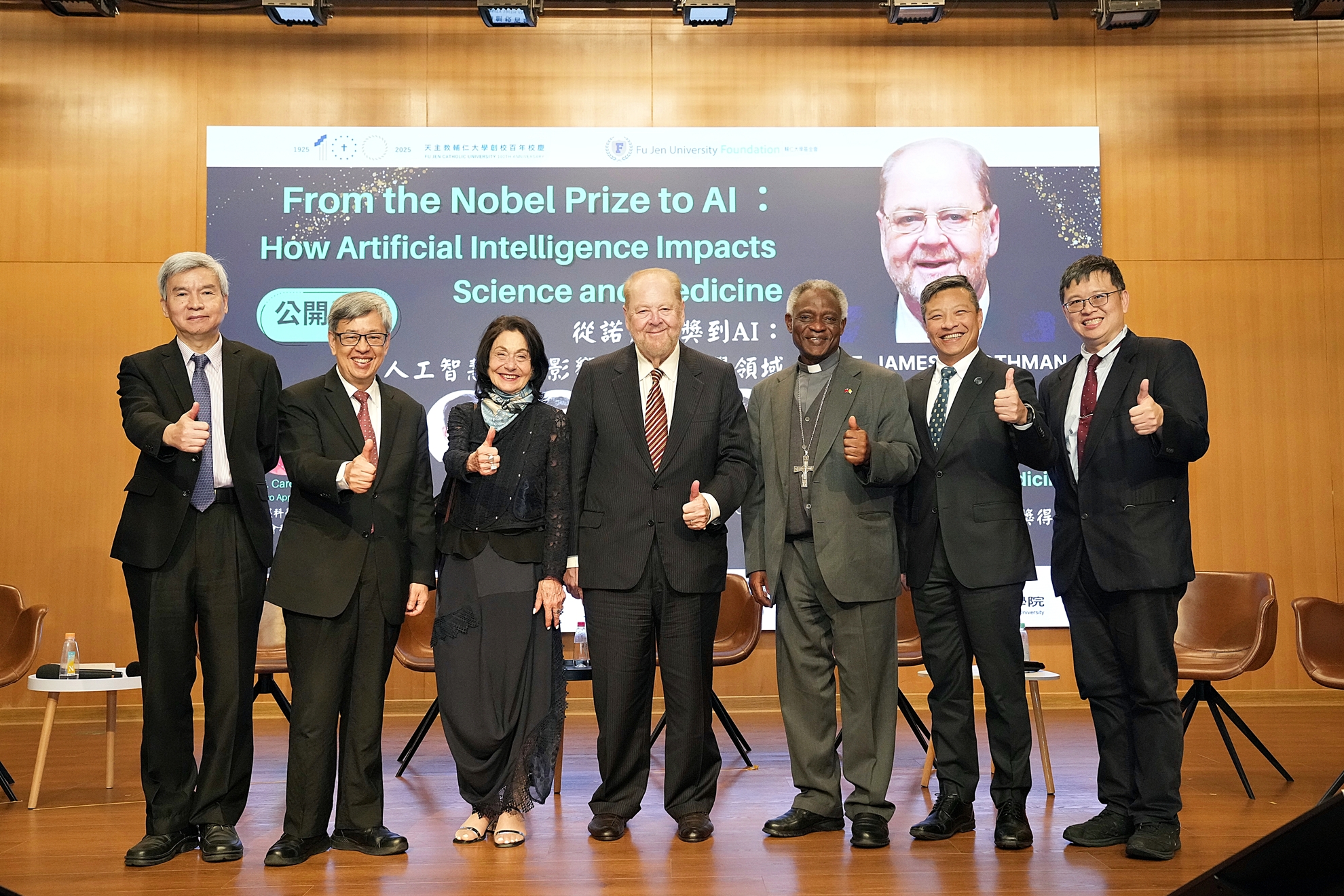

輔仁大學今(6)日舉辦「從諾貝爾獎到AI—人工智慧如何影響科學與醫學領域」國際論壇,現場星光熠熠,不僅邀請到2013年諾貝爾生醫學獎得主、耶魯大學Sterling Professor James E. Rothman教授發表專題演講,更在校長藍易振的主持下,集結梵蒂岡涂克森樞機主教、中央研究院陳建仁院士、國家衛生研究院司徒惠康院長等重量級人士,深度剖析「AI對生物醫學研究、臨床診療與人文倫理的影響」。Rothman教授以「我們為什麼要做基礎研究」為題,語重心長指出,當今廣泛使用的藥物,是源於「超過半世紀、看似無關」的基礎研究積累,重申基礎科學的廣泛、持久、且無法事先預料的影響力,為論壇奠定人本與歷史的基調。然而,面對來勢洶洶的AI浪潮,與會專家則一致將其定調為「工具」,強調如何使用、倫理控管才是關鍵。

在座談「從學習到發現:AI於醫學的轉化力量」中,與會者將焦點鎖定在AI的應用與倫理反思。特別是臺灣在全球AI醫學研究中的角色,成為討論的重中之重。陳建仁院士明確指出,臺灣健保資料庫具有「全球最獨特的資產價值」,理應善加利用,但在創新與個資保護之間,必須找到精準的平衡點。他強調,AI的發展能否真正回饋於公眾利益、贏得社會信任,「可信賴的資料」絕對是關鍵。此論點獲得高度共鳴,因為這不僅關乎技術進展,更是對社會契約與民眾隱私的嚴肅承諾。

然而,科技的便利性背後,潛藏的結構性問題同樣不容忽視。涂克森樞機主教語重心長地強調,研究必須並重人本及倫理的核心價值,警惕科技作為促進人類尊嚴的工具,若應用不當,演算法偏見(Algorithmic Bias)恐將加劇社會不平等,甚至邊緣化弱勢群體。這與陳建仁院士對創新與個資保護的憂慮不謀而合。這場跨越科學、醫學、人文與宗教的國際論壇,不只是對AI技術的歌頌,更是一場對AI可能帶來的「結構性影響」與「倫理正義」**的集體反思與警示,唯有人本與倫理並行,AI才能真正成為人類的助力,而非鴻溝的推手。

新聞來源:輔仁大學